Принцип работы солнечных коллекторов уникален. Если в котлах нагрев жидкости происходит за счёт энергии, высвобождающейся при сгорании топлива, а в тепловых насосах — тепла почвы, воздуха или воды, то гелиоколлекторы получают его напрямую от главного источника тепла в Солнечной системе — Солнца. Источник этот неиссякаемый, экологичный, доступный всем на Земле и, что немаловажно, бесплатный. Правда, чтобы эффективно использовать его в бытовых целях для нагрева воды или теплоносителя, понадобится вложиться не только в сами солнечные коллекторы, но и в разнообразное оборудование, обслуживающее их. При этом необходимо заранее учесть ряд специфических нюансов работы гелиоколлекторов и предусмотреть варианты защиты от некоторых из них.

Характерная черта солнечных коллекторов, отличающая их от других видов теплогенераторов, — их сезонность. Коллектор получает тепловую энергию из солнечных лучей, соответственно, нет солнца — нет тепла. Гелиоколлекторы вносят свой вклад в систему теплоснабжения только в светлое время суток, то есть днём, ночью же они пассивны. Продолжительность светового дня тоже играет роль: чем он короче, тем меньше коллектор получит энергии за сутки. Поэтому один и тот же гелиоколлектор в разное время года будет получать разное количество тепла. Изменение производительности коллектора в зависимости от сезона — один из важнейших факторов, который необходимо учитывать при расчётах.

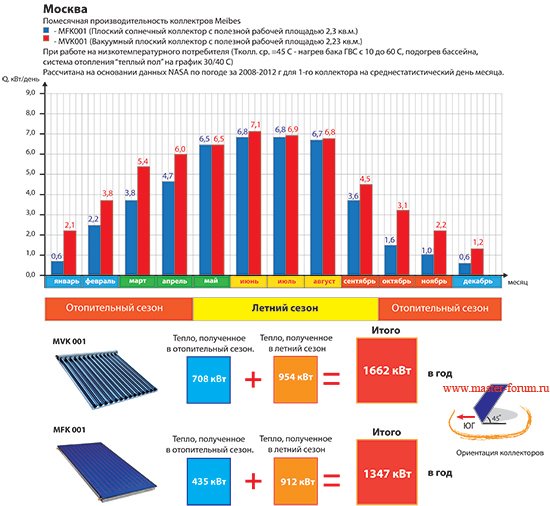

Пик эффективности солнечных коллекторов совпадает с пиком инсоляции. Больше всего тепла коллекторы приносят в период с мая по август. В межсезонье продуктивность коллекторов падает и достигает минимума к декабрюянварю. Однако у приборов разных типов это снижение эффективности неодинаково. Дело в том, что производительность коллектора зависит от двух параметров — сколько энергии он получит от солнца и сколько тепла при этом потеряет изза несовершенства конструкции. Поэтому производители принимают меры по повышению теплопоглощения — с одной стороны, и по снижению теплопотерь — с другой.

РАЗНЫЕ КОНСТРУКЦИИ — РАЗНЫЙ КПД

Конструкция вакуумных трубчатых солнечных коллекторов Vitosol 200‑T тип SPL позволяет легко и быстро собирать огромные гелиополя — в качестве коллекторного трубопровода используется стальная труба DN 50, на которую «навешиваются» приборы

На рынке наиболее распространены гелиоколлекторы двух основных конструкций — плоские и вакуумные трубчатые, последние также принято подразделять на прямопроточные и с эффектом «тепловой трубки». Эти различия вызваны как раз поиском решений проблем получения и сохранения тепла солнечного излучения. Проблемы эти кроются в самом принципе работы коллекторов.

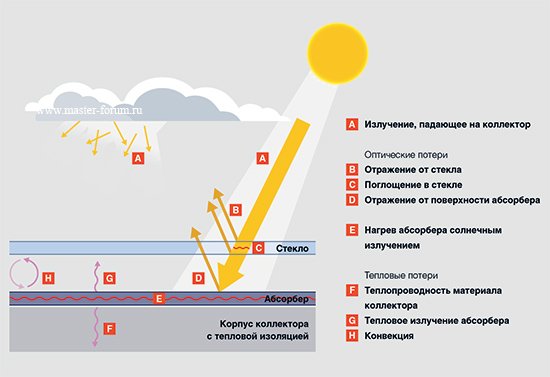

Как известно, солнечные лучи нагревают объекты неодинаково, и во многом это зависит от поверхности. Одни покрытия отражают большую часть светового потока, другие, напротив, поглощают. Максимальным коэффициентом поглощения светового излучения обладают поверхности с чёрным покрытием, что и используется в гелиоколлекторах. Основный рабочий элемент в их конструкции — абсорбер (поглотитель), представляющий собой обычно медную пластину с приваренной трубкой. Поверхность абсорбера, обращённая к солнцу, имеет специальное чёрное покрытие, чтобы лучи могли передать ей как можно больше тепловой энергии. Пластина, а с ней и трубка быстро нагреваются, а циркулирующая по трубке жидкость забирает это тепло и транспортирует далее в систему. Но горячая пластина абсорбера начинает сама излучать тепло в окружающую среду и нагревать контактирующий с ней воздух. Чтобы этого не происходило, абсорбер изолируют от открытой атмосферы.

Меры, увеличивающие количество получаемого от солнца тепла, обычно касаются стекла и абсорбера. У обычных стёкол есть ряд недостатков — они могут бликовать (то есть отражать часть солнечного света вместо того, чтобы пропускать его внутрь), к тому же часть лучей не попадает внутрь изза их недостаточной прозрачности. Поэтому в высокотехнологичных гелиоколлекторах применяются специально разработанные стёкла с пониженным содержанием железа, отличающиеся большей прозрачностью по сравнению с обычными. Они пропускают больше света, а значит, коллектор получит дополнительную тепловую энергию. Помимо этого, стекло часто снабжают антибликовым покрытием — оно уменьшает долю отражённого поверхностью света и тоже способствует увеличению производительности коллектора. Важна также и чистота — запылённое или запотевшее стекло, очевидно, пропускает меньше света. Чтобы внутрь коллектора не забивалась пыль и не попадала влага, его корпус нередко делают герметичным и даже заполняют инертным газом. Правда, эти меры нужны только для плоских коллекторов — у вакуумных моделей, о которых речь пойдёт ниже, таких проблем нет.

Что касается абсорбера, то здесь все технологии направлены на повышение его поглощающей способности. В дешёвых гелиоколлекторах пластину абсорбера нередко просто красят чёрной краской. Эффект от такого решения, конечно, есть, но незначительный, к тому же краска может бликовать, а качество покрытия со временем ухудшается. Более дорогие технологичные модели коллекторов снабжены абсорберами с особым высокоселективным покрытием, которое не бликует, служит долго и очень хорошо поглощает солнечное излучение.

Но основные различия в конструкциях солнечных коллекторов заключаются в способах теплоизоляции. Плоский коллектор представляет собой прямоугольный металлический короб, закрытый сверху стеклом. Стенки и дно короба теплоизолированы — обычно минеральной ватой. Однако такая изоляция несовершенна, потому что не исключает переноса тепла от абсорбера к стеклу посредством содержащегося внутри коллектора газа, да и минеральная вата тоже не исключает полностью теплопотери через корпус. Поэтому в вопросе сохранения тепла плоским коллектором важное значение имеет разница температур внутри коллектора и снаружи. Летом, когда воздух на улице хорошо прогрет, потери тепла малы, и коллектор почти всю энергию, полученную от солнца, направляет в систему. Но стоит уличной температуре снизиться — и коллектор, который в межсезонье и зимой и так получает меньше тепла, начинает всё больше терять собранной энергии. В результате плоские коллекторы очень эффективны в конце весны и летом, но в холодную погоду собирают крайне мало тепла.

Вакуумные трубчатые коллекторы обладают более совершенной теплоизоляцией. У них абсорберы расположены внутри стеклянных трубок, между стенками которых — вакуум. Перенос тепла газовой средой в таком коллекторе невозможен — ввиду отсутствия самого газа как такового. Поэтому теплопотери вакуумных коллекторов минимальны даже при сильных морозах.

ВОДА ИЛИ ОТОПЛЕНИЕ

В итоге расхождения в свойствах плоских и вакуумных коллекторов определяют их области использования. Плоские модели, очень производительные в летние месяцы, но малоэффективные в более холодные, находят основное применение в приготовлении воды для ГВС летом, подогреве закрытых и открытых бассейнов и т. д. Здесь у них есть важное преимущество — они существенно дешевле вакуумных гелиоколлекторов, поэтому если планируется задействовать солнечную энергию только летом, то нет смысла переплачивать за дорогое оборудование — плоские коллекторы отлично справятся с возложенной задачей. В отоплении же такие коллекторы применяют редко, так как потребности в нём появляются с наступлением холодов — то есть тогда, когда гелиоколлекторы начинают получать мало тепла.

Хорошо подойдут плоские гелиоколлекторы и для такой специфической задачи, как подогрев воды в бассейне. Период открытых бассейнов совпадает по времени с пиком производительности коллекторов, поэтому выгодно использовать для поддержания комфортной температуры воды бесплатное солнечное тепло. В закрытых бассейнах плоские коллекторы тоже «найдут себе дело» в летнее время.

Вакуумные трубчатые коллекторы за счёт своей выдающейся теплоизоляции более универсальны, их сезон не ограничивается лишь несколькими тёплыми месяцами. Если летом такие модели по производительности мало чем отличаются от плоских, то в межсезонье и зимой их эффективность бывает в разы выше — за счёт того, что они сохраняют даже то немногое тепло, что удаётся получить от солнца при рассеянном освещении. А это, в свою очередь, даёт возможность использовать вакуумные гелиоколлекторы не только для ГВС или бассейнов, но и для поддержки отопления.

МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ

Прямая зависимость от солнца диктует свои особые правила эксплуатации гелиоколлекторов. Даже монтаж — и тот подчинён требованию: солнечный коллектор должен получать как можно больше света.

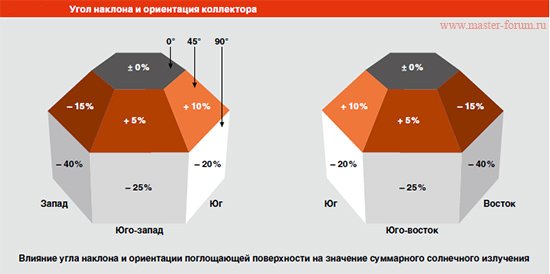

Исходя из этого требования коллекторы должны находиться на открытом пространстве — чтобы их не закрывала тень от деревьев, соседних зданий и других объектов. В северном полушарии самая «солнечная» сторона — южная, поэтому коллектор по возможности должен быть ориентирован на юг. Правда, не всегда условия позволяют соблюсти это правило: иногда в единственно доступном для монтажа месте попросту нельзя повернуть коллектор строго на юг. В таких случаях допускается монтаж коллектора с ориентацией на югозапад или юговосток, эффективность останется достаточно высокой, хотя и не максимальной. Эти рекомендации касаются любых коллекторов, устанавливаемых в России. А вот угол наклона корпуса гелиоколлектора — уже величина переменная и зависит от региона, где будет работать оборудование, а точнее — от широты.

Преобразование солнечного излучения в коллекторе. Фото: Viessmann

АРИФМЕТИКА СОЛНЕЧНОГО ТЕПЛА

Когда планируется использование солнечных коллекторов в системе теплоснабжения дома, расчёт выполняют с учётом ряда параметров. Среди них — назначение гелиоколлекторов (будут ли они работать для обеспечения ГВС, отопления, бассейна или в комбинации этих задач), потребность объекта в тепле, а также — обязательно — условия установки гелиоколлектора (его расположение в пространстве и климатические условия региона, где находится здание). Высчитать необходимое количество коллекторов для обеспечения системы теплом несложно — ведь производительность каждой модели известна. Компании, выпускающие гелиоколлекторы, а также их партнёры располагают информацией о тепловой мощности этого оборудования в зависимости от географического расположения, ориентации по азимуту, угла наклона, и даже о том, как изменяется эта характеристика от месяца к месяцу. Так что, зная, как и где будет установлен коллектор, можно вычислить, сколько тепловой энергии он в состоянии там получить.

Однако при ведении расчётов важно принимать во внимание некоторые нюансы. Один из них уже был упомянут выше — коллектор получает тепло только при свете солнца. Соответственно, в системах, которые в сезон использования коллекторов будут работать без поддержки котла и других теплогенераторов, запас горячей воды на ночь нужно создавать днём. Это ведёт к тому, что объём бака для нагрева и хранения воды должен быть большим и вмещать столько жидкости, сколько (с учётом последующего разбавления холодной водой) нужно потребителям в сутки, да ещё и с небольшим резервом на экстренные нужды.

Второй нюанс касается баланса между нехваткой и избытком тепла. При расчёте количества коллекторов в системе за номинальную тепловую мощность модели принимают максимально возможное её значение — то есть показатель за самый продуктивный месяц. Это, казалось бы, ведёт к тому, что в менее солнечные месяцы тепла от коллекторов может не хватать и возникнет желание взять их с запасом (например, посчитать их по мощности более холодного месяца). Но тогда на пике производительности в ясную солнечную погоду гелиополе произведёт больше тепла, чем его реально потребить в системе. А это грозит уже перегревом контура и стагнацией со всеми вытекающими последствиями.

Если всё же гелиоколлекторы приходится осознанно подбирать с большим запасом по мощности (например, для поддержки отопления — в этом случае мощность коллекторов рассчитывают по показателям на самый солнечный месяц отопительного сезона), то необходимо предусмотреть пути сброса избытков тепла в летний период.

И наконец, не стоит забывать о том, что даже в благоприятный для гелиоколлекторов летний сезон бывает предостаточно пасмурных, дождливых дней, когда максимальной производительности они не достигнут. В таких случаях понадобятся резервные источники тепла, которые догреют воду до комфортной температуры.

Как обойти проблему стагнации и закипания теплоносителя? Виктория Бариева, инженер Службы поддержки продаж ООО «Бош Термотехника» (бренды Bosch, Buderus): «…Проблема стагнации возникает лишь в тех системах, где оборудование подобрано некорректно — например, неправильно посчитаны нагрузки или используется большое количество коллекторов, либо в случаях, когда система не эксплуатируется длительное время. Есть несколько простых вариантов решения такой проблемы. Первый — использование высокопродуктивных коллекторов с температурой стагнации 210 оС. Второй вариант — увеличение давления в гелиосистеме, так как при давлении 5 бар температура кипения составит уже 150 оС. Наконец, третий вариант — «сбрасывать» излишки тепла, например в бассейн и т. п…».

ОСТОРОЖНО! СТАГНАЦИЯ!

ОСТОРОЖНО! СТАГНАЦИЯ!

Одна из свойственных гелиоколлекторам проблем — стагнация системы. Это явление возникает тогда, когда система теплоснабжения забирает недостаточно тепла из контура гелиоколлекторов. Избыток тепла приводит к перегреву теплоносителя и — в определённый момент — к его закипанию. Это парализует контур геликоллектора — циркуляция прекращается до того времени, когда теплоноситель, остыв, вернётся в жидкое состояние. Правда, не все виды теплоносителя переносят такую трансформацию без последствий. Результатом перегрева жидкости может стать её переход в желеобразное состояние, изза чего эксплуатация контура станет невозможной — потребуется очистка системы.

Если у газового или дизельного котла можно остановить подачу топлива, а у электрического — отключить питание, то солнце просто «выключить» нельзя. Чтобы негативного эффекта стагнации в системе с гелиоколлекторами не возникало, нужен стабильный отвод производимого ими тепла. Если система теплоснабжения правильно рассчитана и отбор тепла в ней происходит в нормальном порядке, то риск стагнации минимален. Однако даже в таких системах возможны форсмажоры, когда потребление тепла падает (например, пользователи дома уехали в отпуск и перестали тратить воду из бойлера) или прекращается циркуляция теплоносителя (при поломке насоса). Для таких случаев стоит предусмотреть защиту от перегрева, тем более, что вариантов подобной защиты придумано уже немало.

Один из распространённых и «проверенных временем» способов – резервная ёмкость для накопления тепла. Если температура воды в баке ГВС достигла установленного максимума, а коллекторы продолжают поставлять тепло в систему, автоматика переключает подачу теплоносителя на загрузку второго бака. Тепло накапливается в этой ёмкости и может быть позже использовано для бытовых целей (например, для обеспечения ГВС в пасмурную погоду).

Разработаны технологии защиты от стагнации и на основе одной ёмкости. В этом случае, если температура теплоносителя в контуре гелиоколлекторов опасно растёт, автоматика системы будет направлять тепло в бойлер даже тогда, когда заданная температура воды в нём превышена. Это позволит несколько охладить теплоноситель и не дать ему закипеть. После захода солнца, когда коллекторы перестают нагреваться, циркуляция в контуре продолжится — чтобы удалить излишки тепла через излучение и корпус солнечных коллекторов (так называемое «выхолаживание»). Подобный метод реализован, в частности, в пакетах гелиосистем Meibes.

В частных домах, оборудованных бассейнами, появляется хорошая возможность отводить излишки тепла с пользой — подогревая за их счёт воду. Поскольку объём бассейна больше, чем у любых бытовых накопителей, вода в нём не сможет нагреться настолько сильно, чтобы перестать поглощать тепловую энергию, к тому же часть тепла будет уходить в окружающую среду — ведь бассейн не теплоизолирован.

Если нет возможности использовать лишнее тепло с пользой или его слишком много, есть различные варианты сброса тепла без его накопления. Первый способ достаточно простой — часть нагретой воды из системы можно понемногу сливать в канализацию. При убыли воды в бойлере в него поступает холодная вода, которая понижает температуру в ёмкости и, таким образом, позволяет принять больше энергии от контура гелиоколлекторов. Однако этот вариант подходит для систем с небольшим количеством гелиоколлекторов.

Когда избыток тепла велик (это бывает, например, в системах с большим гелиополем, рассчитанных на высокую производительность или на поддержку отопления в межсезонье), для их утилизации используют теплообменник с вентилятором, смонтированный на улице (это может быть наружный блок вентиляционной установки, фанкойла и т. п.). В систему интегрируется дополнительный контур, заполненный хладагентом и сопряжённый с системой теплоснабжения с помощью теплообменника. При риске перегрева лишнее тепло поступает в этот контур и выбрасывается в воздух через внешний теплообменник, оснащённый вентилятором.

Если в доме, помимо солнечных коллекторов, применяется другое оборудование на основе возобновляемых источников энергии, например геотермальные тепловые насосы, избытки тепла можно направлять в погружённые в скважины зонды. Этот способ утилизации тепла позволяет решить сразу две проблемы — во‑первых, он защищает контур гелиоколлекторов от перегрева, а во‑вторых, восстанавливает запас тепла в почве, истощённый за долгий период работы тепловых насосов в межсезонье и зимой.

Когда никаких других вариантов сброса избытков тепла, продуцируемого гелиоколлекторами, нет, проблему стагнации решают с другой стороны — закрывают коллекторы от солнца. Конечно, забираться на крышу и занавешивать их вручную неудобно, да и рискованно. Куда безопаснее и рациональнее установить над коллекторами заслон (жалюзи, роллеты или тому подобное приспособление) — им можно не только управлять удалённо, не поднимаясь на кровлю, но и подключить его к контроллеру, чтобы коллекторы закрывались автоматически при опасном повышении температуры в контуре.

Ещё одно кардинальное решение проблемы — слив теплоносителя. В этом случае в контур гелиосистемы интегрируют специальную ёмкость и обслуживающий её насос. Если возникает риск перегрева (изза избытка тепла или внезапного отключения основного насоса контура), система опорожняется — теплоноситель временно сливается в ёмкость. Когда условия снова станут благоприятными (например, возобновится работа насоса или снизится температура в накопителе), насос резервной ёмкости вернёт теплоноситель обратно в контур и работа геликоллекторов возобновится. Такая схема хороша тем, что позволяет избежать перегрева и при поломке насоса, к тому же не требует установки дополнительных больших накопителей или теплообменников для сброса тепла. Но в то же время для неё понадобится усложнить сам контур гелиоколлекторов — разделить его на две части, сопряжённые через теплообменник. В одной его половине будет циркулировать теплоноситель, непосредственно забирающий тепло у коллекторов, во второй — теплоноситель, переносящий тепло в бойлер или накопитель. В результате такого разделения объём жидкости, контактирующей с абсорберами и рискующей вскипеть, будет невелик, а потому и ёмкость для сбора этого теплоносителя понадобится небольшая.

Инновационный вариант защиты от перегрева предлагает Viessmann — в ассортименте этого производителя есть вакуумные трубчатые гелиоколлекторы с особым покрытием абсорбера. Когда температура поверхности достигает 160 оС, свойства покрытия меняются и абсорбер перестаёт поглощать тепло в прежних количествах. В результате поступление энергии в контур падает, и температура теплоносителя попросту не достигает той отметки, когда в нём начинаются необратимые негативные процессы.

Летом плоские и вакуумные коллекторы почти одинаково эффективны, но по мере понижения уличной температуры их производительность падает неравномерно. Эту разницу хорошо видно на примере сезонных изменений производительности коллекторов Meibes двух типов — плоского MFK001 и вакуумного MVK001 — для одного региона (Москва)

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД

Задача гелиоколлектора — собрать тепло, излучаемое солнцем, и передать его циркулирующему по нему теплоносителю. Но для дальнейшей транспортировки этого тепла к потребителям, его накопления, контроля и т. д. требуется создать целую систему, включающую разнообразные по назначению компоненты. Циркуляция в контуре солнечных коллекторов — принудительная, её должен обеспечивать насос. Он может быть установлен отдельно или в составе насосной группы. Производители насосных групп часто предлагают для этих целей специальные адаптированные для гелиосистем гидромодули.

В качестве теплоносителя в контуре гелиоколлектора можно использовать воду или незамерзающие жидкости. Однако вода имеет ряд недостатков. Во‑первых, она замерзает при 0 оС, а коллекторы смонтированы на улице и зимой могут охлаждаться до гораздо более низких температур. Поэтому воду на зиму придётся сливать — иначе замёрзший теплоноситель разорвёт трубки в контуре. Во‑вторых, температура кипения воды тоже не слишком высока, а значит, в случае перегрева системы стагнация наступит быстрее. С другой стороны, вода проходит трансформацию из жидкого состояния в парообразное и обратно без какихлибо негативных последствий. Теплоноситель на основе незамерзающей жидкости — более удобный вариант. Низкая температура замерзания позволяет зимой не опорожнять систему гелиоколлекторов. Температура кипения применяемых в гелиосистемах незамерзающих теплоносителей выше, чем у воды. Однако при перегреве они могут утратить свои свойства и разложиться, поэтому их стоит оберегать от чрезмерного нагрева при стагнации системы.

Чтобы не допустить попадания незамерзающих теплоносителей в санитарную воду, с которой будут контактировать люди, контур гелиоколлекторов изолирован от системы водоснабжения. Нагрев воды происходит через теплообменник. Как правило, для этих целей применяют бак большого объёма с уже встроенным в него теплообменником (бойлер или вспомогательную буферную ёмкость). Чтобы накопленное тепло не терялось попусту, бак теплоизолирован. Теплообменник в такой ёмкости может быть один (моновалентный бак), но для систем с гелиоколлекторами рационально использовать баки с двумя и более теплообменниками (би- и мультивалентные ёмкости). Дополнительный теплообменник сможет снабжать ёмкость теплом от других источников (котёл, тепловой насос и т. д.) в те периоды, когда коллекторы будут не в состоянии полностью покрыть потребности в энергии для нагрева воды (например, в пасмурную погоду или по окончании сезона).

Важное значение имеет автоматика, которая будет управлять контуром гелиоколлектора. Контроллер анализирует температуру в контуре, в баке, управляет насосом или даже клапанами, перенаправляющими течение теплоносителя в резервные контуры. Если температура в бойлере превысит температуру теплоносителя в коллекторах (а это случается часто — когда с окончанием светового дня или изза пасмурной погоды абсорбер перестаёт получать тепло и контур остывает), контроллер остановит циркуляцию в контуре, чтобы не выбрасывать накопленное тепло через сами коллекторы. И наоборот, если температура в бойлере достигла предельно допустимого значения, а тепло продолжает поступать, автоматика может дать команду на сброс тепла в дополнительную буферную ёмкость, контур бассейна, уличный воздушный теплообменник и т. д. Современные технологии позволяют не просто автоматизировать работу гелиоколлекторов, но и управлять системой удалённо.

Поскольку работа гелиоколлекторов так или иначе сопряжена с высокими температурами теплоносителя, все компоненты контура, контактирующие с жидкостью, должны быть термостойкими. Так, недопустимы в контуре полимерные трубы (они не рассчитаны на такие экстремальные условия, поэтому начнут плавиться и разрушаться). Если в соединениях труб и арматуры используется уплотнение, то выполнено оно должно быть из специального термостойкого материала. Система также может потребовать расширительный бак в особом исполнении.

На рынке легко найти любой из перечисленных компонентов в различных вариантах, поэтому реально собрать систему любой конфигурации из купленных по отдельности частей. Однако производители предлагают и более простые удобные решения — готовые пакеты, включающие гелиоколлекторы, накопительные ёмкости, насосное оборудование, автоматику и т. д. — вплоть до теплоносителя. Такой комплект не только сэкономит время (потому что не придётся подбирать все детали поштучно), но и даст определённую гарантию, что компоненты подобраны специалистами и их характеристики соответствуют тем задачам, которые будет выполнять именно данная система.

Компании формируют пакеты по тепловой мощности и назначению систем с гелиоколлекторами. Чтобы выбрать подходящий пакет, достаточно понимать, для чего предполагается использовать коллекторы, какая производительность и какой объём бойлера или буферной ёмкости нужен для конкретного объекта.

Статья опубликована в объединённом выпуске «Лето 2015»

журналов «GardenTools»+»Инструменты»+»Всё для стройки и ремонта» серии «Потребитель»